「我要提醒差會的同工們,也許不及半年,我們當中就會有人傳出死訊;是的,8位英國人啟程前往中非,6個月後,還能全數生還嗎?我想不及半年,至少必有一人喪命也許就是我本人。你們聽到這噩耗時,千萬不要難過,而是要立刻差人取代我的空缺。」

這是亞力山大‧馬開(AlexanderMackay)

前往非洲的臨別贈言。過沒多久,差會果真接到了一位宣教士逝世的噩耗,一年之間,五人相繼死去,到了第二年底,只剩馬開一人了。

無名的傳道者

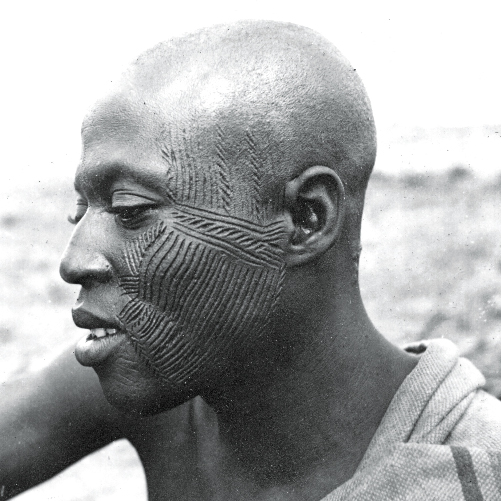

當年的非洲拓荒史,是由多如繁星的宣教士用生命澆奠而成的血路,除了人們所聚焦身負英雄光環的莫法德(Moffat)、李文斯頓(Livingstone)、史坦利(Stanley)外,其實多數人都未及在歷史上留下一撇痕跡,便葬送在惡劣的氣候、叢林的瘴癘、土著的矛下、野獸的腹中、謀殺的刀下……

非洲曾是「白人的墳墓」,此言不虛,能在頭一任存活下來的宣教士僅有四分之一。但李文斯頓的探險著作,可說是上帝所使用的一盞強烈Spot Light,將舉世目光都引至這塊黑色大陸的急切需要,激發了許多男男女女為主乘風破浪、慷慨獻身的心志。

不是偉人,只是願意給神用的人

李文斯頓在非洲的前半歲月裡,孩子般的莽撞探險固然動人心魄,但世人追逐光輝時,卻不會看見腳下的暗影。李文斯頓的妻子大腹便便,帶著三個孩子陪同他上山下海,在分娩時一度麻痺癱瘓而失去了孩子。這招致岳母的不滿,在捎來的信中直言:「要是你找到一個目的地,在那開展福音工作……屆時即便你跑到月球上的山嶺,我也不會說半句話。但讓瑪莉隨著探險隊出發,這實在荒謬,我說什麼也不能放心!」

隨著瑪莉過世、後期兩度的探險工作收效不如預期,意氣風發的李文斯頓,到了晚年滿面風霜、形容枯槁,宛如荒野中滄桑的「怪老頭」,隨身帶著聖經畫片、幻燈機,時常給非洲人講述救主的故事。《紐約先鋒報》派出的年輕記者史坦利,就在此時找到了這位「英雄」

史坦利不只降服於基督,甚至下定決心繼承李文斯頓的衣缽,成為宣教士,繼續在非洲探險。雖然他並非是合適的宣教士人選,但他最大的成就,是以無人能出其右的文字感染力,動員了大批的福音工人投入非洲禾場。

不讓鬚眉的野姑娘

如果說在非洲荒野宣教是屬於男人的戰場,那就大錯特錯了!上帝重用了許多剛柔並濟的使女,成就了男人們不易辦到的拓荒工作。

史萊舍(Slessor)前往的上鄉地區(Okoyong,又譯奧開永),舉凡踏入的宣教士皆命喪此地,因為當地原住民對外人抱持高度警戒,對男人尤為猜忌。因此,史萊舍認為拓荒工作應由女性擔負。

此時,其遠在英國家鄉的母親、妹妹相繼亡故,孑然一身的史萊舍了無牽掛,一心離開沿海,深入上鄉的蠻荒叢林。誰料到在男性宣教士止步的禁地,她竟與非洲原住民打成一片。25年間,她照料、教導當地人,竟成為他們無不敬重的仲裁者,宛如當年棕櫚樹下的底波拉。神把智慧賜給了史萊舍,使她能為居民判斷。人們凡有疑難糾紛,便來找她斷事。

上鄉盛行巫術交鬼,有許多令人痛心的風俗,例如殺害雙胞嬰孩、產下雙生兒的母親會被視為不祥而遭驅逐。史萊舍展現巾幗不讓鬚眉的強悍,搶救孩子、捍衛和服事母親,好幾次險些丟失性命,卻贏得婦女們莫大的尊敬。

史萊舍與一般人期許的

史萊舍並非一枝獨秀,羅撒菲亞(Roseveare)、韋史特拉(Veenstra)、雀波曼(Chapman)等單身女宣教士,也都在非洲宣教史上,展現出不畏艱難、驚人的毅力。宣教學者賈禮榮(Herbert Kane)曾讚許:「工作愈是困難,愈是危險,女子的比例也愈高。」

普世教會表現亮眼

我們回頭綜觀宣教歷史,當年基督徒為了得著中國和非洲這兩塊未得之地,付上了巨大的代價。那世代的人們前仆後繼地,把青春的熱血撒在了遙遠陌生的大地。在這場戰役中,各國教會敲鑼打鼓地積極召募宣教士,向兩地源源不絕地輸出工人,持續一兩個世紀後,終於奠下不能鬆動的根基。

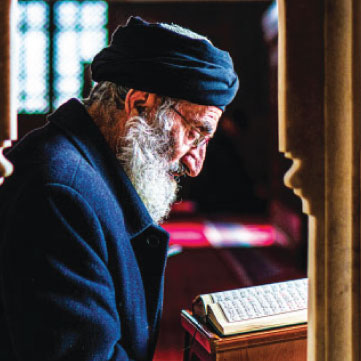

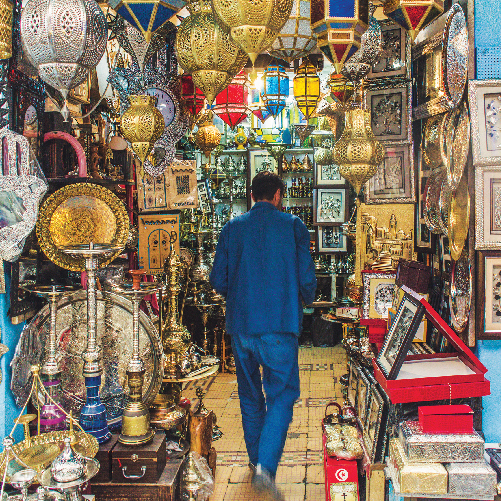

但廣大的非洲,依然有許多眾多宣教士未能攻克的堡壘,例如伊斯蘭教勢力深植的北非和西非。本月,我們繼續行走在這些福音荒漠地帶,用禱告栽種盼望的種子,期盼神的恩雨澆透地的犁溝,使大地萬物甦醒,回應創造主愛的呼喚。

先鋒者面臨的問題

與原鄉迥異的氣候

熱帶氣候對早期的宣教先鋒是極大考驗。白天高溫加上降雨頻繁,縮限了戶外行動力。

健康問題

早期宣教士因水土不服和熱帶疾病,存活率很低。直到十九世紀後期,奎寧和其他藥物的問世,才有了突破性的改變。

語言障礙

導致宣教士對當地文化、信仰、價值觀和生活方式一無所知,福音溝通不佳。例如莫法德一開始只用商用荷蘭語,或透過良莠不齊的翻譯員溝通,轉譯過程讓福音信息失去真貌,及至莫法德下定決心學習語言後,才看見福音果效。

鄙視非洲文化

有些宣教士對本土文化缺乏認識與接納,傳西方文化而非基督文化;歸信者完全放棄祖傳文化和生活方式,因而遭到群體孤立。有時歸信者被教導無需跟從傳統統治者和某些國家法律,增加了社會張力。

補給困難

早期階段,几乎所有宣教士都面臨財務問題,他們的資金主要依賴家庭教會。即便有資金和物資,也無法及時到達宣教士駐地。因為當時所有船隻都歸貿易公司所有,他們首重貿易利潤,宣教士的物資並非運輸目標。

交通問題

早期只有灌木叢中的小徑,沒有道路,也缺乏從海岸到內陸的交通工具。他們的行李和必需品必須用頭頂著,步行運送,花很長時間才能到達宣教士手中。

基督教文學不足

沒有當地語言的聖經,語法書也很少,因此早期宣教士不得不花時間學習當地語言,翻譯聖經並編寫文法書,因而對當地白話文學發展、教育,也作出了寶貴貢獻。

食物

宣教士不習慣當地食物,但他們引進了新作物,開展實驗性農場,改良當地的農業技術。

美國

美國