安迪谈种姓

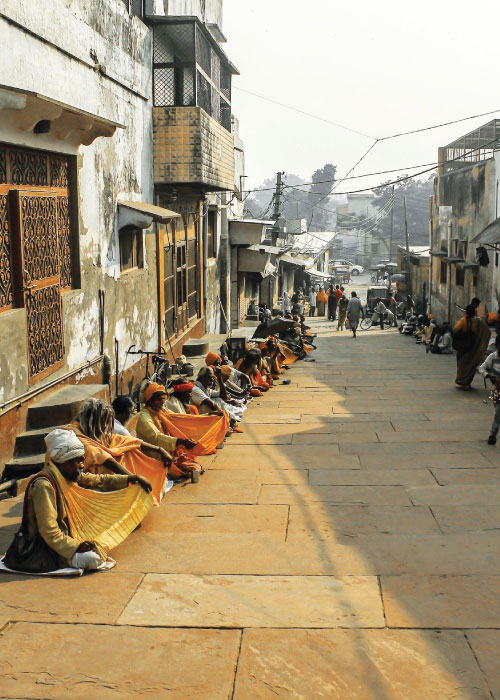

一有机会,我就会把话题转移到那些令我困惑的疑问。譬如,那些街上的乞丐,或贱民。

我问安迪,印度宪法不是早已规定,不能歧视,并废除不可接触制,法律不是有保障贱民一定比例担任公职和接受教育?怎麽他们的情况,好像都没怎麽改善?

「嗯……」安迪沉吟了一会儿,纠正我:「我们以前才叫他们是『不可碰触者』(Untouchable)。后来,甘地改称他们『哈里真』(Harijan,意为神之子)。而现在,他们称自己为『达利特』(Dalit,意为受压迫者)。」但我并不在意那些名称的转换,而是他们在这国度遭受歧视的目光依旧存在啊!

安迪接着提到:「规定是规定,但我们宗教的力量一直很强。种姓制度的传统长达几千年了,早已根深蒂固存在人们心中,普遍影响着一般人的生活。而且也不只是印度教,这裡的某些穆斯林,基督教徒也做划分啊!尤其在农村地区。」

「事实上,各国不是也有阶级、职业高低的分别吗?」安迪似乎想为种姓辩护:「而且现在的印度,也的确在改变,就像我们也曾选出达利特的人当总统。我们的政治,经济,科学等等,可一点也不输给世界列强,富豪更是多到数不清。」

安迪说大致上可以从姓氏、肤色、职业、住地、穿着、气质,判别一个人是不是达利特,但已不像以前那样明显了。现在有的达利特很有钱,获得很多工作的保障,而有的婆罗门,却穷到当乞丐。

另外,还可从圣线的配戴上辨识出来,因为大多是「先进阶层」(Forward Classes)、较讲究古礼的人,才会举行「再生礼」注1仪式,佩戴起象徵某阶层的圣线。那时,我才注意到他手腕上有一环毛织的线圈。

我发现安迪不太喜欢谈及种姓的话题,尤其一提到达利特,他总会皱起眉头,彷彿连带沾染甚麽「不洁」的事物。

四个瓦尔纳阶层与上千个迦提(种姓)

「你知道『瓦尔那』(Varna,意指肤色)吗?」安迪问。

我约略晓得那是当初雅利安人入侵印度后,为了与当地人区隔,把人依序划成四种阶层,规范各阶层的地位、职业、权利,世袭制的分类:最高的是婆罗门(Brahmin,祭司阶级);其次为,刹帝利(Kshatriya,武士阶级);第三是,吠舍(Vyshya,商农阶级);首陀罗最低(Shudra,僕役阶级)。贱民则被排除在瓦尔那的体系之外,专门从事卑贱污秽的工作,如:搬运尸体、清扫粪便、捡拾垃圾、处理皮革的工人……

「你知道『迦提』(jāti)吗?」安迪又问。啥?我张大着嘴。他显得有点得意洋洋的样子:「这经常是你们外国人搞不清楚的地方。」

安迪解释,简单来说「迦提」是出生、职业的意思,你生在什麽家庭便继承什麽工作,是根据瓦尔那再细分出的子种姓。例如:婆罗门有的是祭司,有的担任学者,或各级老师;吠舍,有的卖珠宝,有的卖菜,卖糖果。因此每一阶层,就会产生很多不同的迦提,其中的地位自然也有高有低。

「后来这些不同的迦提,渐渐形成各自的特性,随着语言、住的地方、信仰差异、亲属关係、生活习惯等等,于是又再形成了其他迦提。」

「这些通常会影响婚配的问题。很多人总是提到那个什麽的成语──啊!『物以类聚』啦!希望能门当户对嘛!」

我好奇同一阶层的不同迦提裡,怎麽区分地位高低?安迪说,主要是印度教认为的「洁」与「不洁」的观念运作下,像虔诚的婆罗门,大多都有严格的饮食戒律,茹素习惯;同样身为农夫,吃素的地位一般会比吃肉的来得高。

「在印度,大约有三千多种不同的迦提。这才比较符合你所指的『Caste System』(种姓制度)这个字。」

从未被打败的种姓制度

安迪越说越起劲了。他强调,虽然有那麽多不同迦提,而每个迦提,就像家人,像亲族、宗族、社群一样,有共通的信仰、语言、认同、生活习惯,具有强大的凝聚力,彼此团结互助,同舟共济,既能争取保护自己内部的权益,对外又能让社会分工合作,为庞大的印度,带来稳定和平的力量。可见这传统多麽有价值,才能维持那麽长久,影响如此广泛。

「你看看从佛教、伊斯兰教、基督教,也从未撼动过种姓,反而还受到它的影响。」安迪又说:「你知道吗?就连我们的国父甘地,也没有主张废除种姓制度。甘地反对的是,对贱民的歧视。」

种姓制度的现代变身

听了安迪滔滔讲述种姓制度的优点,我突然想反驳他,对贱民的歧视不就是源自种姓制度?

而安迪刚好就提起,真正大力推行废除种姓制度,是出生达利特身分,后来成为印度立宪之父的安贝卡尔博士注2。

政府废除种姓制度后,改採四种分类:先进阶层、表列种姓(Scheduled Castes)、表列部落(Scheduled Tribes),其他落后阶层(Other Backward Classes)。后三者统称 「落后阶层」(Backward Classes),包含以前的首陀罗和贱民种姓,确保这些「落后」的人得以在政府部门和学校,获得一定名额和福利的保障。这很大一部分,都得归功安贝卡尔博士当时的努力。 然而我觉得,这种所谓新的分类,除了又换新名称,赋予一定比例的保障外,实际上,似乎又是另一种贴标籤的方式。

「你知道吗?」安迪说,后来安贝卡尔博士对政府的改革仍感到不满,为反抗社会普遍仍对种姓的歧视,他就号召将近五十万愿意跟随他的信众,一起公开皈依了佛教。

「你知道,佛教源自印度?」安迪有意地提醒我。

「不过,」安迪笑嘻嘻地又接过我递上的菸:「你知道吗?佛陀也是毗湿奴的化身之一喔!」

我不确定安迪说的是玩笑,或是因为虔诚的信仰,抑或只是单纯在陈述一个神话故事。但我觉得,眼前这名现代又西化的旅馆经理,好像也和不少印度人同样,总习惯把那些纷纭的神话传说和宗教故事,当成了事实看待。

注1:在印度教传统种姓制度,认为前三大种姓:婆罗门、刹帝利、吠舍,属于「再生族」──即前世,原就身而为人。此三大种姓之子,必须经过「再生礼」仪式,才算正式成为此阶层之人。此后,孩子便得开始遵守各种的习俗和规定。首陀罗和达利特不属于「再生族」,所以没有举办此典的资格,也无法佩挂象徵那些阶层的圣线。 注2:安贝卡尔(Bhimrao Ramji Ambedkar,1891-1956)出生印度中央邦贱民种姓的家庭,幼时迁居孟买,其祖父、父亲皆于英属印度军队任职。他在孟买接受教育,又留学英、美,归国后,成为印度贱民领袖之一。印度独立后,担任印度政府首任司法部长,和宪法的起草者,被视为印度立宪之父。

影响印度人的印度教世界观

古印度教徒认为,是「原人」的身体构成了世界,在四个印度教瓦尔那阶层中,最高阶层的婆罗门代表原人的「嘴」,刹帝利是「手」,吠舍是「腿」、底层的首陀罗是「脚掌」,从事污秽工作的贱民则被排除在瓦尔那之外,连人都算不上。印度教的原人身体观,建构了充满阶级高低的社会,成为辖制印度人思想的谎言。

而在圣经的真理裡,使徒保罗提到的肢体比喻则截然不同。哥林多前书12章、罗马书8章都一再强调,我们是基督身上的肢体(林前12:27),虽彼此领受的恩赐才干不同,在基督裡却是平等且同样重要,各人不可重这个轻那个,而且要彼此相顾。

圣经说:「神随自己的意思把肢体俱各安排在身上了……眼不能对手说:我用不着你;头也不能对脚说:我用不着你。不但如此,身上肢体人以为软弱的,更是不可少的。身上肢体,我们看为不体面的,越发给他加上体面;不俊美的,越发得着俊美。我们俊美的肢体,自然用不着装饰;但神配搭这身子,把加倍的体面给那有缺欠的肢体,免得身上分门别类,总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦,所有的肢体就一同受苦;若一个肢体得荣耀,所有的肢体就一同快乐。」(林前12:22-26)

美国

美国