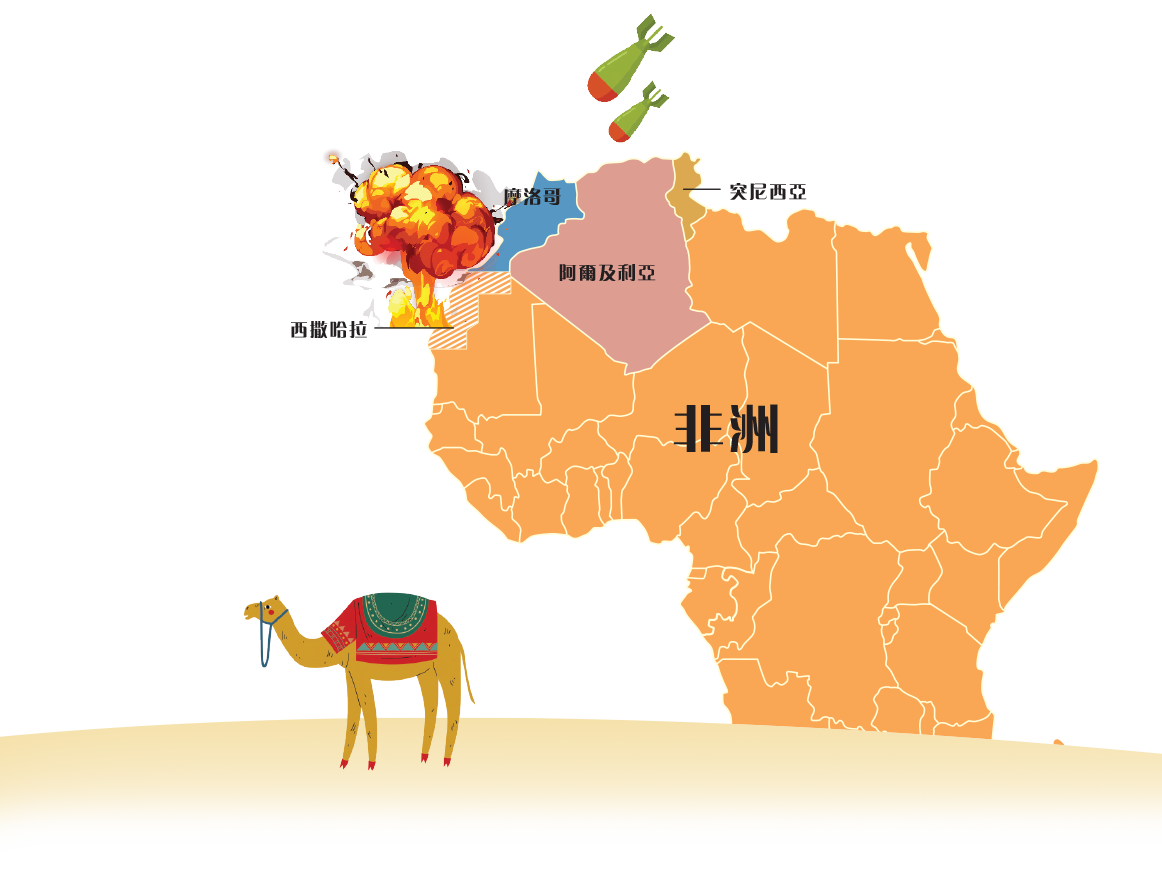

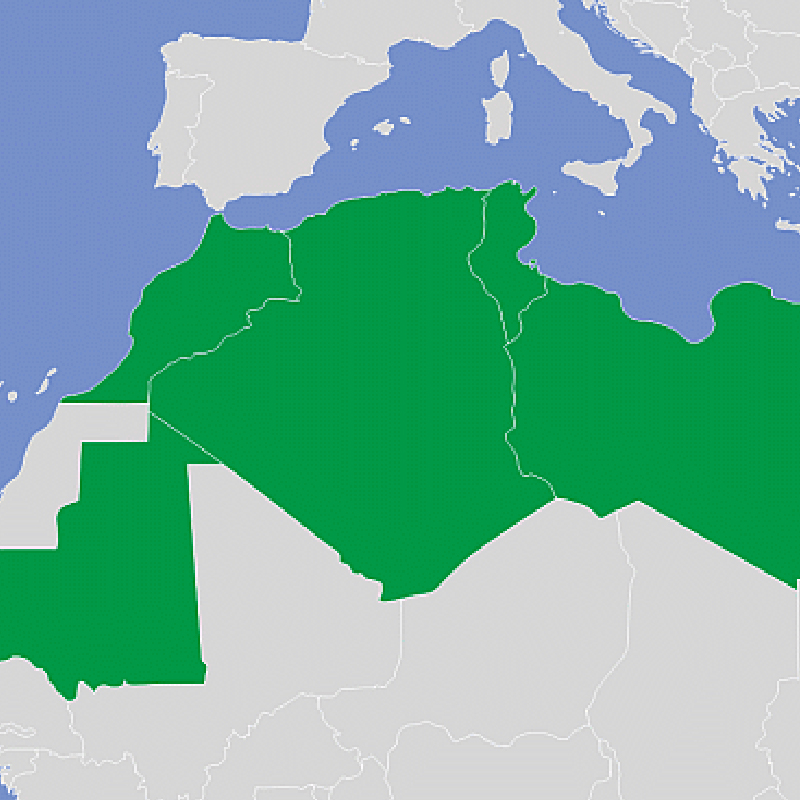

阿爾及利亞 Algeria

|

綠色象徵着伊斯蘭教,白色則象徵着純潔。 |

| 238萬km2 | 4616萬人 | ||

| 阿爾及爾 | 第納爾 (DZD) | ||

| 阿拉伯語和塔馬齊特語為官方語言,商業和媒體廣泛使用法語。 | |||

阿馬齊格人包括卡比爾人(Kabyles)、沙維亞人/沙維人(Shawiya/Chaoui)、莫扎比特人(Mozabites)和圖阿雷格人(Tuareg)。阿爾及利亞還有少數的撒哈拉人(Saharawi)、非洲黑人(Black Algerians)、撒哈拉以南的非洲移民等等。

| 99% | 遜尼派伊斯蘭教 |

| 0.4% | 基督教 |

| 0.4% | 無神論、不可知論 |

| 0.2% | 其他:巴哈伊教、猶太教、阿赫邁底亞教 |

|

遜尼派穆斯林占99%的多數人口。基督徒只占不到1%人口的少數。基督教在9世紀消失無蹤,到了12世紀,沒有任何基督徒或基督教會留存下來。 |

數據來源:世界銀行、Statista,2023年

阿爾及利亞經濟結構單一,非常依賴天然氣和石油,因此經濟結構多樣化一直是政府努力實現的目標。法國、意大利、西班牙和中國是阿爾及利亞貿易進出口的合作好夥伴。

美國

美國