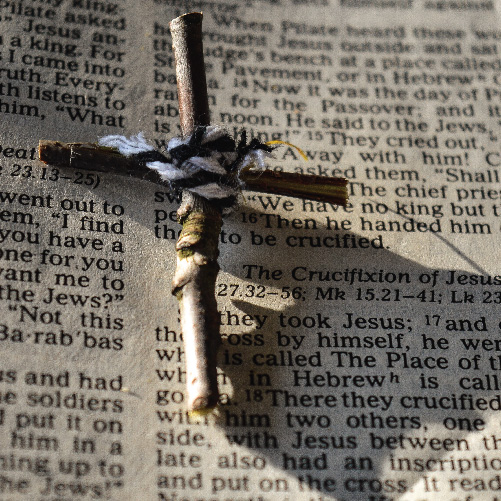

这首诗的背景是大卫迎接约柜入城,在神面前献祭,并设立亚萨及其后裔为敬拜的利未人。随后,大卫便吟唱这首诗篇,宣告神在以色列历史中的拯救。

大卫唱「称谢耶和华」(hodu laYHVH),其核心意思是「认出并公开承认某事实」,包括认罪、承认神的属性与作为,还有人的本相。

古希伯来文这3个字母各自代表:手臂(行动)、门(道路)、看哪(认出),描绘出一幅清晰画面:当人感谢或讚美神,就是认出神为人开启了一条义路,一条使世界得以恢复秩序与和好的道路。今天我们讚美神,就是承认并接受神为世界所预备的义路,你是带着这样心志讚美神吗?

美国

美国